備中国 福山城に行ってきた !

岡山県の福山城の天守閣の主な特徴は以下の通りです。

🏯 全国唯一の「二つの顔」を持つ天守閣

福山城の天守閣の最大かつ最もユニークな特徴は、北側のみ鉄板張りになっており、他の三方(東・南・西)が**白亜(白漆喰総塗籠)**であるため、見る方向によって印象が大きく異なる点です。

北側(JR福山駅新幹線ホーム側): 漆黒の鉄板張り。これは、北側が防御上の弱点とされていたため、鉄砲などの攻撃から天守を守るために厚さ3mmほどの鉄板が張られていた当時の姿を再現したものです。

東・南・西側: **白亜(真っ白)**の美しい姿。

この白と黒のコントラストは、全国の城郭でも福山城にしか見られない貴重な特徴です。

🏗️ 構造と様式

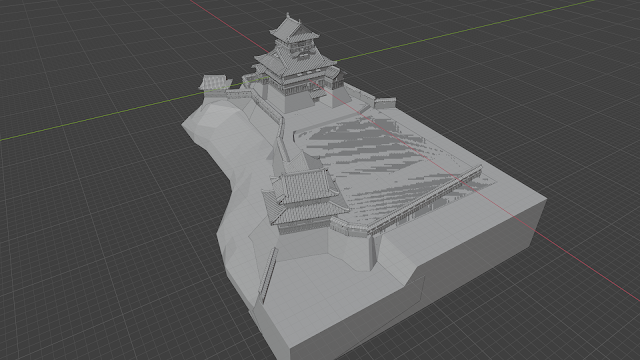

構造: 複合式層塔型、**5重6階(または5重5階地下一階)**で、**2重3階の附櫓(つけやぐら)**を伴っています。

再建: 現在の天守は、戦災で焼失した後、昭和41年(1966年)に鉄筋コンクリートで再建され、令和4年(2022年)に北側の鉄板張りなどの外観復元整備が行われました。

🌟 その他の特徴

立地: JR福山駅のすぐそばにあり、新幹線ホームからも天守を見ることができる珍しいお城です。

歴史的価値: 一国一城令が出された後に幕府の許可を得て築かれた城の天守としても貴重な存在です。

内部: 現在は福山城博物館として使われており、最上階は福山市街を一望できる展望台になっています。

福山城の北側鉄板張りの外観復元は、特に見どころとなっています。

🏯 福山城 全体の主な特徴

1. 歴史的・戦略的な特徴

A. 一国一城令後の「最後の名城」

築城の経緯: 元和元年(1615年)の一国一城令発布後、幕府の許可を得て、元和8年(1622年)に完成しました。これは、大規模な新規築城としては最後の近世城郭の例とされ、非常に珍しい存在です。

築城者: 徳川家康のいとこにあたる水野勝成(みずの かつなり)が、備後(びんご)国10万石の領主として入封し築城しました。

目的: 大坂の陣後に西国大名への備え、特に西側から攻め入る敵を監視・防衛する要衝として重要視されました。石高(10万石)に比べて破格の規模を誇ります。

B. 輪郭式の堅固な縄張り

縄張(設計): 本丸を二ノ丸が囲み、さらにその外側を三ノ丸が囲む「輪郭式平山城」の形式をとっています。

水堀: 三ノ丸の内外には二重の堀が巡らされ、さらに瀬戸内海へ抜ける運河も持っていたため、海城の要素も持っていました。

防御設計: 特に本丸と二ノ丸に櫓が集中して配置されており、三ノ丸が主要な迎撃地点となるように設計されていた点が特徴です。

2. 現存する重要文化財(伏見城からの移築伝承)

福山城の大きな魅力は、戦災を免れて現存し、国の重要文化財に指定されている伏見城からの移築伝承の建物があることです。

建造物 | 特徴 |

伏見櫓 (ふしみやぐら) | 国の重要文化財。3重3階の櫓。解体修理の際、梁に「松ノ丸ノ東やぐら」の刻印が見つかり、伏見城からの移築が証明されました。白漆喰総塗籠の美しい櫓です。 |

筋鉄御門 (すじがねごもん) | 国の重要文化財。本丸の正門にあたる櫓門。門扉や門柱に筋状の鉄板が打ち付けられていることが名前の由来で、堅固な造りです。 |

3. 立地と景観

A. 新幹線から見える城

駅直結: 福山城はJR福山駅のすぐ北側に位置しており、新幹線のホームや在来線の電車内から天守閣を間近に見ることができます。これは全国的にも極めて珍しく、交通の便が非常に良い城として知られています。

B. 天守閣のユニークさ

南北で異なる顔: 北側が鉄板張りの漆黒、他三方が白亜という、見る方向によって全く異なる表情を持つ全国唯一の天守閣です。(これは以前お伝えした最大の特徴です)

福山城は、歴史的にも構造的にも見どころが多く、特に駅からのアクセスの良さと、伏見櫓や筋鉄御門の現存建造物が大きな魅力となっています。