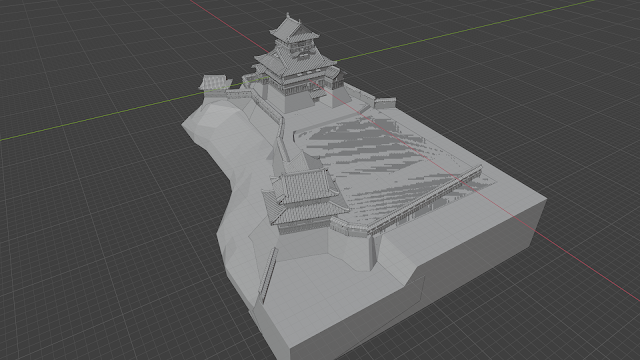

備中松山城を作ってみた2!

備中松山城の縄張りの特徴

備中松山城の縄張り(城郭の設計)の主な特徴は、日本で唯一の現存天守を持つ山城で、標高約430mの臥牛山(がぎゅうざん)の小松山山頂付近に築かれた、現存天守12城の中で最も高所に位置する山城である点が最大の特徴です。

自然の地形を巧みに利用した縄張り

臥牛山の四つの峰を利用:臥牛山の「大松山」「天神の丸」「小松山」「前山」の四つの峰の尾根筋全体にわたって曲輪(くるわ)が広がる広大な城域を持ちます。

天然の巨岩と石垣の融合:天然の岩盤や巨岩をそのまま石垣の一部として取り込んだり、石垣の基盤として利用したりしており、自然の要害を最大限に活かしています。特に大手門跡後方の巨岩と、その上の厩曲輪(うまやくるわ)の石垣は迫力があります。

連郭式の山城

本丸を中心に、二の丸、三の丸、厩曲輪などが尾根筋に沿って連なる連郭式の縄張りで、山城らしい縦深的な防御構造を持っています。

近世城郭の主要部(本丸、二重櫓、天守など)は小松山に集約されています。

登城の難しさ(天然の要塞):急峻な山道が特徴で、登城路が敵の侵入を困難にするよう設計されており、天然の要塞としての側面が色濃く残っています。

麓の御根小屋(おねごや)との連携

山頂の本丸と、山麓に設けられた藩主の居館・政庁である「御根小屋」(現在の岡山県立高梁高等学校付近)の二元的な構成を持っています。

両者は「中太鼓櫓跡」や「下太鼓の丸跡」などの太鼓の音による通信拠点を使って連絡を取り合っていました。

石垣:野面積(のづらづみ)など、様々な時代の石の積み方を見ることができます。高い石垣が特徴的で、特に本丸を構成する石垣は一部で高さ17mに及びます。

水場:城内には石垣で囲まれた珍しい大池(血の池とも呼ばれた)があり、山城としては貴重な水源として機能しました。

これらの特徴は、備中松山城が中世山城から近世城郭へと発展する過程で、その地形を最大限に生かし、防御性を高めるために工夫された結果と言えます。