信濃国 荒砥城に行ってみた!

荒砥城 概要

荒砥城は、千曲市に位置する中世の山城です。標高590mの山の尾根に築かれ、千曲川からは比高220mの場所にあります。信濃の豪族である村上氏の一族、山田氏の居城であったと伝えられています。

荒砥城は、千曲川を挟んで対岸にある村上義清の本拠地であった葛尾城の支城の一つであり、川沿いの両岸の山稜に数多く築かれた支城・出城の一つとして機能していました。その立地から、千曲川や戸倉上山田温泉街、松代、坂城・上田方面など、広範囲を見渡せる眺望の良さが特徴で、戦国時代には戦略的要衝として争奪戦が繰り広げられました。

縄張り上の特徴

荒砥城は、戦国時代の山城の特徴をよく残しています。主な特徴としては以下の点が挙げられます。

自然地形の活用: 複雑な自然の地形を巧みに利用し、堅固な城塞として築かれています。

土塁と堀切: 土を盛った防御壁である土塁や、尾根を遮断する堀切といった遺構が確認できます。

石積み: 信濃地方特有の平べったい石を積み上げた石積みが見られます。

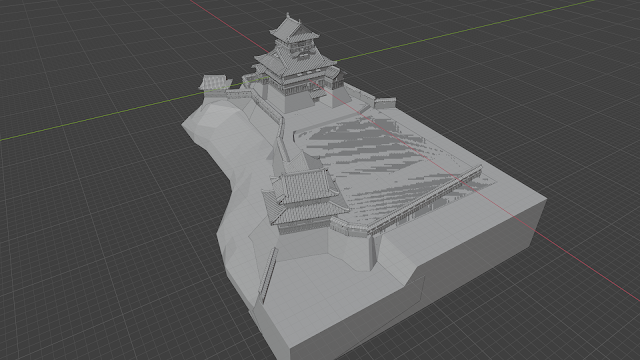

郭配置: 本郭、二の郭といった複数の郭が配置されており、それぞれが連携して防御機能を果たしています。二の郭へ続く道は桝形になっており、非常に狭い空間で敵の侵入を防ぐ工夫が見られます。

眺望: 標高の高い位置にあるため、周囲の状況を広範囲に把握できる優れた眺望を有しています。

復元の概要

荒砥城は、戦国時代の山城としては全国的にも数少ない、建物が推定復元されている史跡です。現存する建物が少ない中世山城において、当時の姿を再現しようと試みがなされています。

推定復元されている建物としては、主に以下のものがあります。

城門(櫓門・冠木門): 門の上に兵士が立てる櫓門や、簡易的な仕切りとして用いられた冠木門が復元されています。

井楼櫓(せいろうやぐら): 二の郭に建つ見張り櫓で、材木を井桁に組んで造られています。

兵舎: 兵士たちの休憩所や詰める場所として、掘立柱建物が推定復元されています。

これらの復元は、発掘調査や文献資料などに基づき、当時の城郭建築の様子を再現しようとするものです。これにより、来訪者は戦国時代の山城の様子をより具体的に体験できるようになっています。