信濃国にある松代城に行ってきた!

長野県長野市にある松代城(まつしろじょう)は、かつて信濃国の政治・軍事の中心地として重要な役割を果たした城です。元々は武田信玄が築いた「海津城」であり、山本勘助の縄張りと伝えられています。その後、真田氏が入城して「松代城」と改称されました。

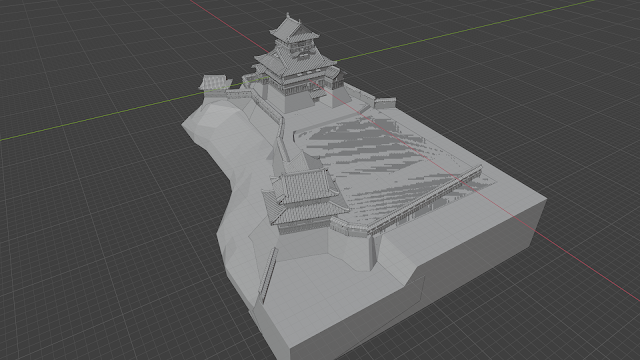

城の特徴

松代城は、北側を千曲川に面し、東と南には広大な堀を持つ、非常に守りの堅い平城です。

水堀の規模

最も特徴的なのは、その水堀の規模です。幅数十メートルにも及ぶ水堀が内堀と外堀の二重構えで配されており、千曲川に面していたことで豊富な水量を確保していました。これは守りの面で絶大な効果を発揮しました。外堀は内堀の倍以上の規模とされています。

石垣

海津城時代は土造りの城郭でしたが、森忠政の大改修によって石垣を多用する造りへと発展しました。地元で採掘された柴石(しばいし)や皆神山の石を使い、自然の形のまま積む野面積みで築かれています。特に二の丸の石垣は堅牢さを誇っていました。

多重の曲輪

本丸、二の丸、三の丸、花の丸などが階層的に配置され、それぞれが水堀によって区分されています。

縄張りの特徴

松代城の縄張りは、武田信玄が築いた海津城の縄張りを引き継いでいるとされ、甲州流築城術の特徴を強く持っています。

本丸の狭さ

本丸は約80m四方ほどの広さで、近世大名の居城としては非常に狭いですが、これは旧海津城の縄張りをそのまま用いたためと考えられています。

枡形虎口(ますがたこぐち)

主要な門の多くは枡形虎口を採用しており、敵の侵入を複数回の門と高低差で阻む堅固な構造となっています。

太鼓門(たいこもん)

本丸の正面に位置し、松代城で最も大きな門です。前面の高麗門(こうらいもん)と背面の櫓門(やぐらもん)が組み合わされており、その間に内枡形を形成しています。櫓門の高さは約12mに及びます。

北不明門(きたふめいもん)

搦手(裏口)に相当する門で、こちらも枡形を形成しています。

二の丸石場門(いしばもん)

二の丸東側にあったとされる門で、櫓門を付設した枡形虎口が備わり、外側には丸馬出(まるうまだし)も存在していました。

丸馬出と三日月堀

二の丸虎口の丸馬出しや、それに伴う土塁と三日月堀などは、武田氏による築城技術を伝える貴重な遺構として知られています。

土塁と埋門

二の丸を囲む長大な土塁も特徴的で、その一部にはトンネル状の埋門(うめもん)が設けられていました。

復元状況と計画

松代城は、享保2年(1717年)の火災により建物がことごとく全焼しており、火災以前の歴史資料が乏しいため、整備においては火災後の再建から廃城までの姿の再現を基本としています。

第1期整備(完了)

平成16年(2004年)には、古文書や発掘調査に基づいて、太鼓門・北不明門の櫓門・高麗門、太鼓門前橋・二の丸引橋などの木橋、石垣、土塁、堀などが復元され、江戸末期の城郭空間がよみがえりました。

特に、太鼓門は良好に残っていた門の礎石を利用して忠実に復元されています。

堀が埋め立てられた状態だったものが、水堀として整備されました。

第2期整備(進行中)

現在、二の丸虎口(出入口)の整備が進められています。特に二の丸石場門と二の丸南門の虎口については、丸馬出しとそれに伴う土塁と三日月堀などの特徴的な虎口空間の再現を目指しています。

二の丸虎口の石垣は第1期整備で保存修理されており、第2期整備では櫓門の復元を目指しています。

整備から20年以上が経過し、木材の劣化や腐朽が進んだため、太鼓門前橋・二の丸引橋の架け替え工事も行われています。

令和15年度(2033年度)以降の事業計画については、整備の進捗状況や社会情勢の変化等を考慮し、今後の検討が予定されています。

松代城跡は、単なる復元に留まらず、武田氏の築城技術を今に伝える貴重な文化財として、今後も整備が進められ、生涯学習や観光の拠点として活用されていくことが期待されています。