長野市にある霞城に行ってきた!

長野県長野市松代町大室にある「霞城(かすみじょう、またはかじょう)」は別名を「大室城」とも呼ばれる山城です。

霞城の概要と特徴

霞城は、奇妙山から伸びる尾根が千曲川に落ち込む崖に築かれた、要害堅固な城です。標高約408mの霞城山(地元では向山とも呼ばれる)の山頂に位置し、平地からの比高差は約70mです。築城は1100年代中盤ごろに小笠原長清の末裔である大室時光によって伝えられ、その後、松代町大室を領した大室氏の居城として代々使われました。

お城の主な特徴は以下の通りです。

「霞城」の由来: 敵が攻めてくると霞がかかって城を覆い隠し、攻め難かったという伝説から「霞城」と名付けられたと言われています。城主の守り本尊であった聖観音の加護によるという説もあります。

石垣の多用: 戦国時代の山城としては珍しく、平石小口積みの石垣が非常に多く残されている点が最大の特徴です。山全体が岩山であったため、石が豊富に採取できたことが要因と考えられています。長野県内の山城でこれほど堅固な石塁が残る城は、他に鞍骨城、鷲尾城、雁田城と数えるほどで、大変貴重な存在です。特に主郭周辺や虎口(こぐち)付近の石垣は見事とされています。

要害堅固な立地: 三方が断崖に囲まれた地形を利用しており、天然の防御を最大限に活かしています。

大室古墳群との関連: 国指定史跡である大室古墳群の中にあり、城域の中にも十数基の古墳が残されています。このことから、古くからこの地域に人々が生活していたことが伺えます。

縄張りの特徴

霞城の縄張りは、山城としての防御性を高める工夫が随所に見られます。

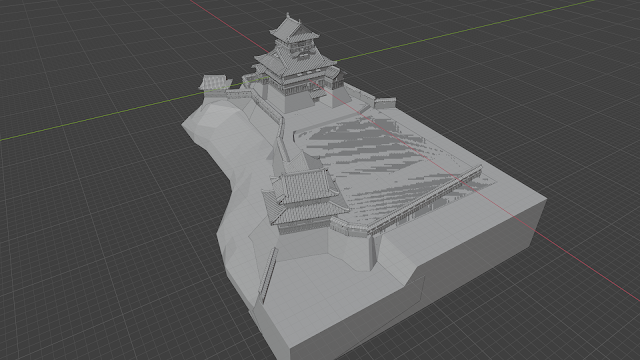

回字形の城域: 城跡は東西54m・南北180mの回字形を呈しているとされています。

段郭群: 尾根沿いに広く削平された郭(曲輪)が連続しており、郭と郭の間は丁寧に削平されています。

虎口: 大手門付近には大規模な石垣を施した虎口が配備されています。虎口は攻め手に方向転換を強いることで勢いを削ぎ、侵入できる敵の数を絞るための防御施設です。霞城の虎口は石垣を利用したもので、非常に見事だと評価されています。

堀切の相対的な少なさ: 長野県の山城では大規模な堀切を施しているものが多いですが、霞城では石垣を多用できたため、相対的に堀切の必要性が低下した結果、あまり配備されていないのではないかと考えられています。しかし、一部には埋もれてはいますが堀切も確認できます。

主郭: 山頂にある主郭跡は広々としており、見応えのある石垣が残っています。

このように、霞城は天然の要害と豊富な石材を巧みに利用した、石垣が特徴的な山城として、長野県内でも特筆すべき存在です。